“九一八”事变,日寇入侵我东三省。之后经过长达14年的艰苦卓绝的抗战,中国人民以巨大的牺牲和损失为代价,终于取得了抗日战争的胜利。无数中华儿女用他们的鲜血和生命,谱写了可歌可泣的抗日篇章。

据国民政府行政院发布的《关于抗战损失和日本赔偿问题报告》,公布的军人伤亡统计数字为:军人作战伤亡322.8万人(其中死亡132.9万人,负伤176.9万人,失踪13万人),军人因病死亡42.2万人。据《抗日战争8年敌我兵力损失统计》一文记载:“中共军队负伤29万人,阵亡16万人,被俘4.6万人,失踪8.7万人,合计58.3万人。”这只是从1937年“七▪七”事变后统计出的数字,如果从1931年的“九▪一八”事变开始起算,则中国军人的伤亡数量将会更大。

然而,由于战争的残酷性和环境的恶劣性,抗战阵亡官兵能登载入《中华民国忠烈将士姓名录》(1947年12月由国民党陆军联合勤务总司令部抚恤处编纂)的却只是很小的一部分。中国第二历史档案馆根据留档的《阵亡将士抚恤申请表》整理出的抗战阵亡将士仅20万人,即使是近年来由深圳市龙越慈善基金会花费很大精力整理出的《抗战阵亡将士名录》,阵亡和伤病亡故名单也只有30万人左右。

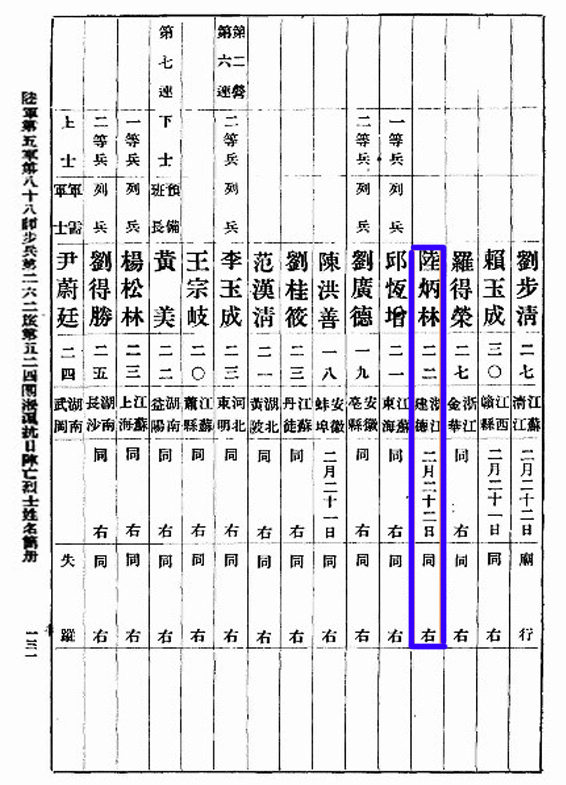

笔者查阅了浙江省档案馆网站上的《民国浙江阵亡将士名录》,其中建德县籍的抗战阵亡将士180人,寿昌县籍的抗战阵亡将士88人(1958年寿昌县并入建德县),但我相信这并不是建德(含寿昌)籍抗战牺牲军人的全部,至少笔者在由国民革命军陆军第88师编制的《本师淞沪抗日阵亡烈士传记》中,就找到1932年“一·二八”淞沪抗战中牺牲的4名建德籍军人姓名,对比浙江省档案馆网站上的名单,这几位烈士名单并没有收入其中。这4位牺牲的建德籍军人生前均服役于国民革命军陆军第88师262旅,他们的名字分别是:

周 根(523团,2月22日阵亡于江湾严家宅,22岁);

郑秀成(523团,2月22日阵亡于竹园墩,26岁);

洪光显(523团,2月25日阵亡于后郭家宅,21岁);

陆炳林(524团,2月22日阵亡于庙行,22岁)。

五年以后的“八·一三”淞沪会战,同样是该师该旅524团1营的

“八百壮士”在团附谢晋元、营长杨瑞符的带领下坚守苏州河边的四行仓库,其英勇壮举由于管虎导演的电影《八佰》而家喻户晓。

当时的国民政府对各县设立忠烈祠和纪念碑祭奠忠魂极为重视,行政院于民国25年(1936年)5月和27年(1938年)7月两次通令全国各市县设置忠烈祠;民国29年(1940年)9月20日颁布两个中央法规,一为“抗敌殉难忠烈官民祠祭及建立纪念坊碑办法大纲”,一为“忠烈祠设立及保管办法”;该年年底又颁布了“抗敌殉难忠烈官民入祀忠烈祠仪式”法令,对入祀殉难官民所需具备的条件、牌位式样、祭祀仪式、祭文内容等等都做了详细的规定。同时规定,每年的7月7日为抗战殉难军民的追悼日。

法令规定忠烈官兵得以入祀的条件为:(1)身先士卒冲锋陷阵者;(2)杀敌致果建立殊勋者;(3)守土尽力忠勇特著者;(4)临难不屈或临阵附上不治者;(5)其它抗敌行为足资矜式者。同时,对为国捐躯的殉难忠烈人民入祀条件也做了十条细致的规定。

牌位入祠仪式也有明文的规范规定。烈士牌位蓝底金字书写,边缕花纹,上加额,下设座。牌位中间直书烈士姓名,左书年龄籍贯,右书殉难是由,由当地机关法团学校派代表恭送牌位入祠。队伍最前面有国旗引导,随后为上书“抗敌殉难忠烈官民入祠典礼”的白布横幅,再往后依次为乐队、军队、警察、牌位、殉难忠烈官民家属,最后为各机关法团学校代表。沿途车辆、行人禁行,戴帽者须脱帽,未戴帽者行注目礼。忠烈祠中,布置烈士遗像、遗物、有关烈士的文献和摄影。牌位抵达忠烈祠后,全体人员肃立,奏乐,献花,读祭文,行三鞠躬礼,默哀,并由主持人报告烈士抗敌殉难事迹,最后奏乐礼成。

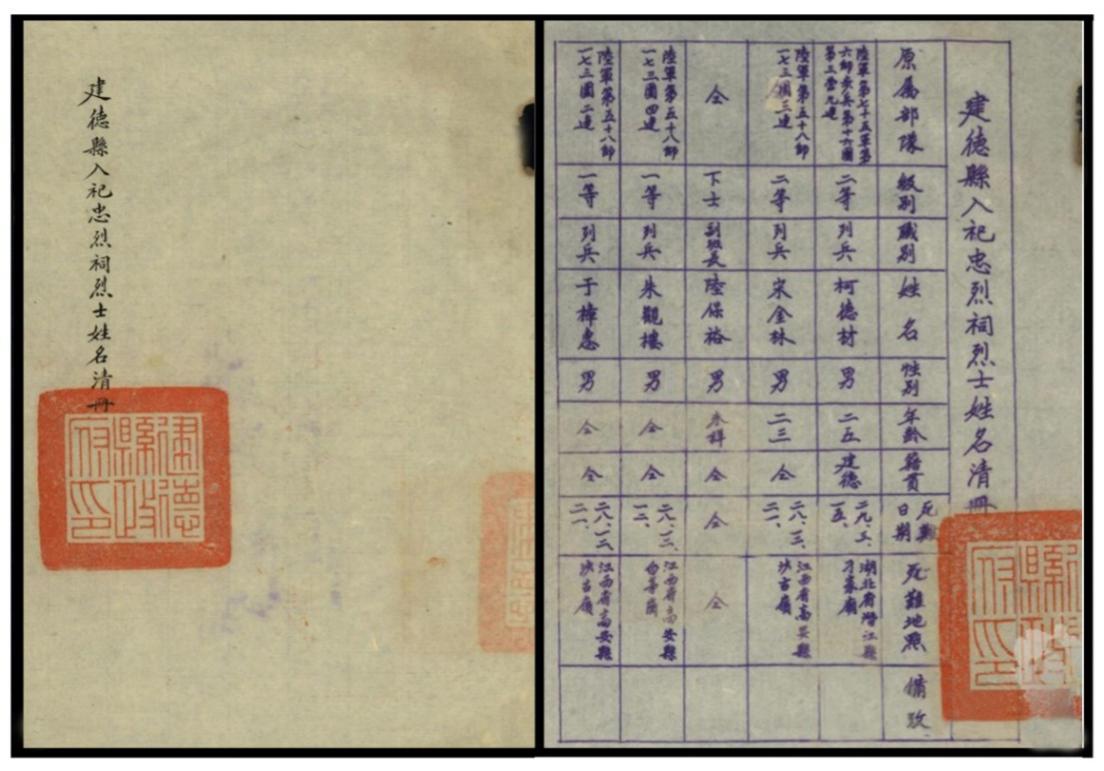

建德县在抗战前将位于水门路西侧的邑城隍庙改建成中山厅,时间应该在1930年,据当时的县长蒋震龙上报的《建德县政府十九年五月份政治工作报告》中提到:“中山厅落成 自三月间招工承包实行兴工至本月二十五日全部竣工。现决定预先召集各机关再开讨论会,从事布置陈列各种图表以壮观瞻”(《浙江民政月刊》第三十四期)。中山厅平日里用于戏曲演出,如1930年著名的越剧演员筱丹桂就在此主演过越剧“卖油郎独占花魁”,连演40多天,一时轰动严州六县;抗战期间,越剧演员傅全香、周宝奎随戏班避难路经建德,也都曾在此短期演出过。在接到省政府有关设立忠烈祠的通知后,县府又将中山厅辟为忠烈祠,但平时依然作为戏馆用于各种剧目的演出。每年的七月七日抗战纪念日,县府将各部队送来的建德籍抗战阵亡将士名单和当地殉难忠烈人民名单经上报审核后汇总成册,据此制成牌位恭送入祠。笔者手上有一份抗战期间《建德县入祀忠烈祠烈士姓名清册》翻拍件,封面盖有建德县政府红色打印,清册内登记有烈士所属部队番号,烈士的级职别、姓名、性别、年龄、籍贯、死难日期和地点等内容。从册子中可以看出,烈士的年龄都很年轻,或许他们没有留下后嗣,或许当他们义无反顾地踏上征程,根本来不及细思还能否再见到故乡和日夜思念的双亲。

建德县入祀忠烈祠烈士姓名清册 (部分名单)

从有关的文献资料中,可以知道建德县的中山厅之后不仅做过戏馆,还当过校舍、图书馆和流行疫情期间的临时隔离病房等等。笔者于少年时期的1970年代每次经过中山厅,见两扇木制大门总是紧紧地关闭着,从未有打开的时候。在好奇心驱使下,数次扒着大门门缝窥视厅内,然而里面漆黑一片,不曾看出个所以然来。听说后来这儿成了新安江贮藏设备厂的厂房,及至今日,中山厅已被拆除不复存在,给人留下了些许遗憾。

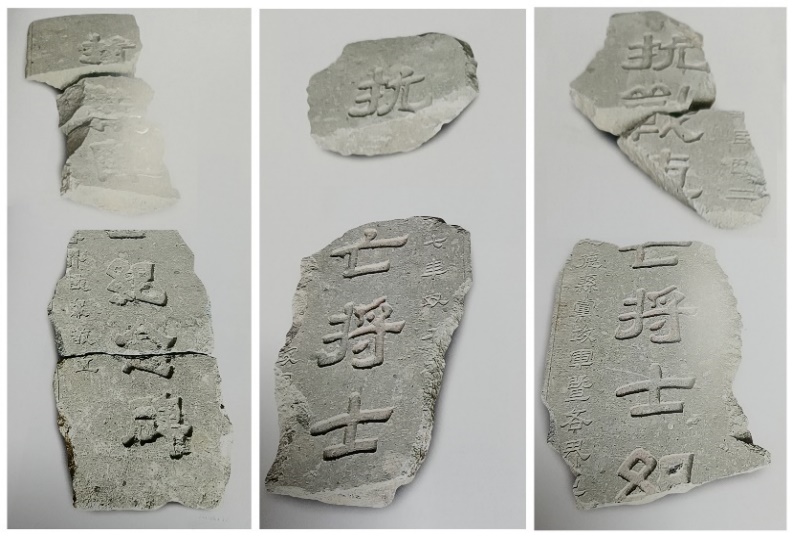

按照国民政府的通令,建德县于1938年在县城西门外(梅城汽车站处)修建了“抗战阵亡将士纪念碑”。听老一辈的本地人说 ,纪念碑底座设有几级台阶,碑顶有类似凉亭顶之类的装饰建筑,碑身呈三面布置,三面顶部均绘有“青天白日”徽章,碑文内容也相同,但字体有所不同。纪念碑于中华人民共和国成立后的政治运动中被毁,砸成多块的碎碑石填了梅城剧院的地基。近年梅城旧城改造,考古队将碎碑重新挖出,可见碑身正中竖行大字“抗战阵亡将士纪念碑”,右侧竖行小字“中华民国二十七年双……”,左侧竖行小字“建德县党政军暨各界民众敬立”。

在《建德革命斗争大事记》一书中,分别记载了建德县在1943年和1944年两次的祭祀活动。1943年7月7日这天,“晨5时,建德县政府在梅城中山厅举行‘七七’抗战建国六周年纪念大会。7时,恭送抗战阵亡将士暨死难同胞神位入祠,继往西门外敬谒抗战阵亡将士纪念碑,然后折回忠烈祠举行公祭。下午1时开始,由佛教会举行超度亡魂仪式,7时至9时举行火炬游行”;而1944年7月7日的祭祀活动是这样的:“上午6时,在严中大操场举行建德各界抗战七周年纪念大会,会后齐赴忠烈祠举行恭送神主入祠及公祭仪式。是晚放焰口,并掀起劳军暨献金运动”。文中提到的“放焰口”,乃是道教和佛教的仪式,为对死者追荐的佛事之一。

据《建德文史资料》第8辑中作者钟卫的《寿昌抗日阵亡将士纪念碑追记》一文描述,1938年抗战一周年前夕,寿昌县在西门宋公桥西端石坊前,竖立了寿昌县的抗日阵亡将士纪念碑,碑高1.8米,宽0.8米,碑文由当时的寿昌县党部书记长饶绍基撰稿,县绅邹士润先生书写,镇长周鸿友组织实施。每年的“七七”抗战纪念日,当地民众会在纪念碑前举行公祭,并抬着寿昌籍烈士叶润华的衣冠游行,极大地鼓舞了民众的抗日爱国之情。叶润华乃浙江省抗敌自卫团第一支队炮队队长,于1939年3月21日牺牲于富阳东洲保卫战。寿昌的纪念碑毁于1966年,2018年以“建德抗日阵亡将士纪念碑”的名义重建于寿昌镇童家溪江滨公园内。从尊重历史的角度来看,梅城曾长期作为建德县治所在地,寿昌与建德在中华人民共和国成立后虽由于行政区域划分调整而合并为新的建德县,但建德抗日阵亡将士纪念碑理应恢复重建在梅城为好,而寿昌镇童家溪江滨公园内的纪念碑,则应该被认为是寿昌县老纪念碑的恢复更为合理,这算是笔者一家之言吧。

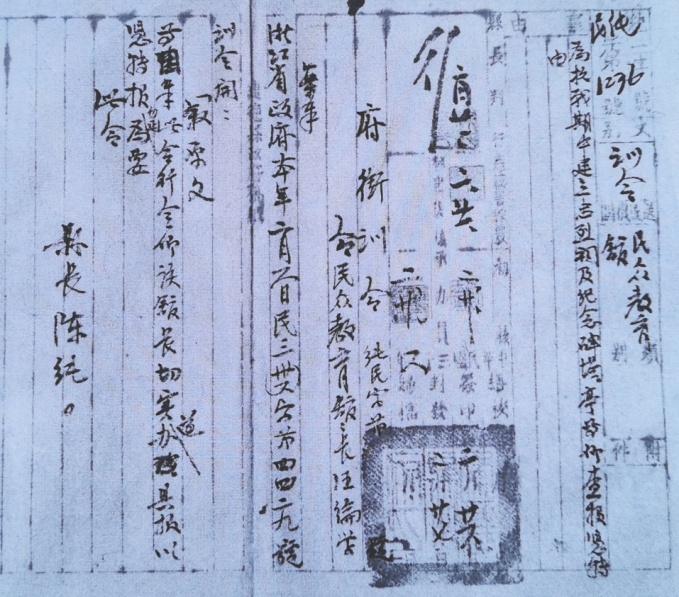

民国35年(1946年)3月,国民政府颁布《褒扬抗战忠烈条例》。民国36年(1947年)6月,国民政府颁布春秋二季致祭阵亡将士办法规定,春季为3月29日,秋祭为9月3日。民国35年(1946年)7月, 浙江省立严州民众教育馆由淳安迁回建德,遵照部令以及县政府令设立忠烈纪念堂,“……分函本馆辅导区各县政府征集忠烈事迹、遗像多件,敬奉入座。”(《辅导》创刊号1946年),并于第二年7月7日由时任县长陈纯白主持补行成立典礼(图为1947年县长陈纯白为“查报抗战期间建立忠烈祠及纪念碑塔亭等事由”给民众教育馆长汪纶学的训令,建德市档案馆藏)。

如今是国泰民安,祖国国力强大,我们可以不去纠结战争留下的仇恨,但那段带给整个中华民族苦难伤痛的历史,那些为了民族和国家生存而捐躯的先烈们,才是我们所绝对不能忘记的。

作者:周俊